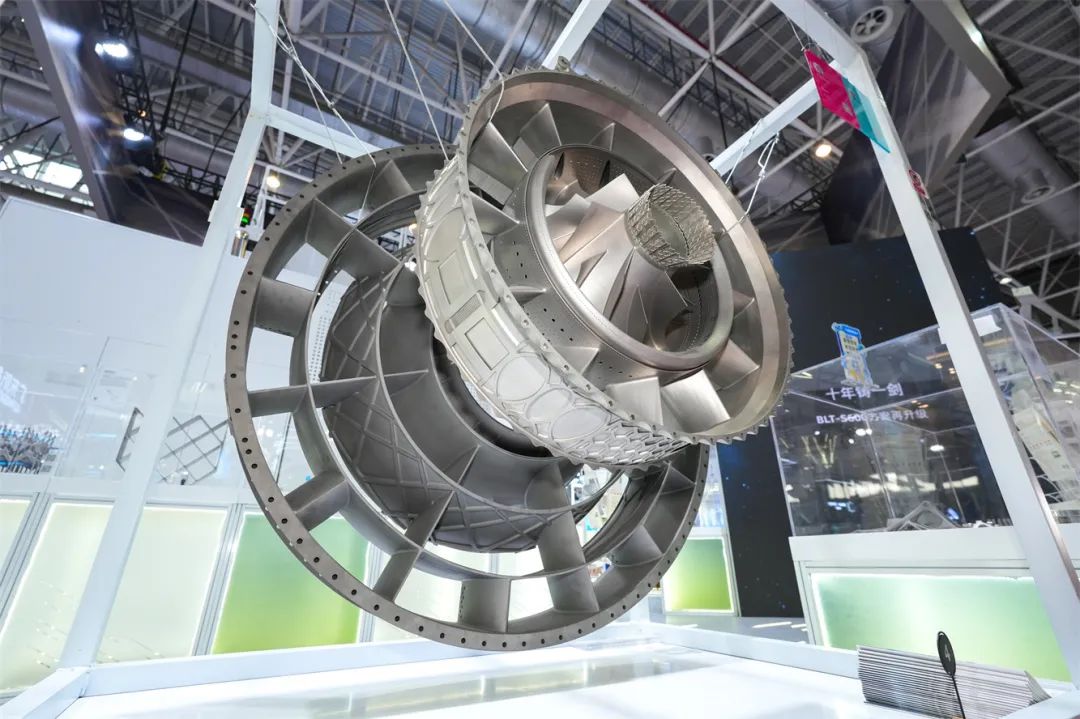

6月15日,由我国自主研制的首款大型多用途战略运输机运-20“鲲鹏”,头戴大红花,落户西北工业大学长安校区。 此次亮相的运20物理样机,被网友称为最硬核“教具”,并迅速在互联网上引发关注。 运20研发制造期间,包括其总设计师唐长红在内的一大批西工大校友奋斗在研发、生产、试验、试飞一线,协同突破了多项关键核心技术,西工大航空、材料、机电等多个学院的科研团队师生也全程研制工作。 算上此次“回家”落户的运-20,由西工大校友担任总师的机型清单堪称豪华,其中包括歼20、直20、歼10-C、C919、ARJ21等一批我国自主研制的重要飞机。而被称为“史上最牛航空班”的空气动力学专业1978级5381班,更是一口气培养出了10位总设计师和两位院士。有媒体直言“西工大占据了中国航空工业重大型号总师/副总师岗位的半壁江山。” 此外,我国航空宇航制造工程、航空发动机、火箭发动机等6个学科的第一位工学博士,我国第一架小型无人机、第一台地效飞行器和第一台航空机载计算机等众多“第一”,也彰显了西工大在“三航”(航空、航天、航海)领域的绝对实力。 ▲ 西北工业大学 除了为重大科研攻关项目上的不断输送先进技术与优秀人才,近年来,一批由西工大校友创办,甚至直接从西工大走出的优秀科创企业,以另一种方式展现了西工大的“硬实力”。 上市公司方面,金属3D打印领域龙头铂力特,制造超过10万件金属零件,保障了国家60余项重点型号任务;隐身材料龙头华秦科技研发的中高温隐身材料填补了国内空白;校友高月静创办的蓝晓科技在吸附分类材料领域也是毫无疑问的行业龙头,两获国家科技进步二等奖。 龙头之外,还有一批各领域“小巨人”企业打造了来自西工大的“隐形冠军”矩阵,其中迪泰克新材料研制的碲锌镉空间探测芯片多次搭载于“神舟”系列飞船;鑫垚陶瓷使我国成为国际上率先使用碳陶飞机刹车盘的国家;砺芯慧感则建成了国内首条薄膜温度敏感芯片自动化生产线,打破了国外对该类产品近30年的垄断。 这样的硬实力,在国内科创领域掀起了所谓“西工大系”的热潮,来自全国的投资人围着西工大找项目一时成为了行业风向。 西工大何以“批量产出”优秀的科创企业,“西工大模式”功不可没。西北工业大学副校长张开富在采访中将其核心总结为“三三三”的成果转化模式,即扎实推进‘三项改革’、按照“三个一理念“、贯通三条链路”。 首先是以“三项改革”牵引科技成果转化,西工大的“一校”模式,这也是陕西省科技成果转化“三项改革”的实践来源。在先行先试的探索过程中,西工大将全部职务科技成果纳入单列管理,消除“不敢转”的顾虑;单独设置成果转化职称系列,化解“不想转”的矛盾;探索出具有可操作性的横向结余经费出资路径,解决“缺钱转”的难题。其核心就是建立更符合成果转化规律的工作机制、评价体系和实践路径。 其次是“三个一”理念。通过“转一批”,对真正有产业前景的科技成果量身定制转化方案,实现择优尽转;“扶一程”强化校企合作,实现产学研协同创新;“帮一把”注重投后赋能,运用投行思维为成果转化企业“背书”,提供资源、政策和投融资对接等增值服务。 同时,在科技成果转化中,西工大重点贯通三条链路:从基础研究到应用研究、系统集成创新,最后到产业化的“技术链路”;从实验室到工程化服务平台,再到产业化公司的“平台链路”,从科技成果的管理部门到成果转化的服务单位,再到成果转化的持股平台的“服务链路”。 ▲ 铂力特通过金属3D打印技术制造的精密零部件 此外,西工大还通过成立资产经营管理公司,探索出了一条别具特色的“西工大资管模式”其突出特点被总结为三个方面。 专注“早期科转投资”。2011年7月铂力特设立时,注册资本4000万,其中工大资管公司出资1040万,占比26%,而到2016年这些股权转让时作价已高达1.03亿元。 投“熟悉的人和事”。在工大资管的投资行业中,科学研究和技术服务业占比高达44.44%,投资标的几乎都是在西工大有求学、任教经历的“熟人”。 开展“市场化探索”。标志性事件就是西工大参与发起的“陕西空天动力研究院”,其价值在于瞄准优势产业和共性技术,引入外部产业力量和基金力量,用市场化的方式搭建专业研发、孵化平台。实现创新链、产业链、人才链、金融链实现了真正的完美融合。 西工大模式的成功,也可以通过一组数字直观展现,截止2024年底,西工大累计作价投资技术专利336项共5.59亿元,作价投资金额连续3年排名全国高校前10,吸引社会资本32.09亿元,新增成果转化企业63家,其中22家企业市场估值超亿元,有20余项关键核心技术填补了国内空白。 长期扎根陕西的西工大,对陕西的发展也做出了巨大贡献,对陕西航空航天、新材料、精密制造等多个优势产业的发展,都离不开西工大专业人才的源源不断补充。近年来,随着西工大科转模式的不断成熟,西工大在陕先后培育科创板上市企业2家、国家级专精特新“小巨人”企业8家、省市重点产业链“链主”企业12家,其中无人机、陶瓷基复合材料和增材制造产业链的“链主”企业几乎全部为西工大成果转化企业。 随着秦创原创新驱动平台及建设全面推向深入,西工大模式对于陕西创新驱动发展的意义也更为重要。一方面,西工大模式在长期探索实践中形成的经验和成效,为在全省开展科技成果“三项改革”提供了参考。此外,西工大也积极融入秦创原建设,一大批来自西工大的优秀科技成果在秦创原上实现转化,通过秦创原提供的快速成长为具有“秦创原+西工大”双重基因的优秀科创企业。 2019年,西工大副教授杨涛在对接某型火箭燃料储箱焊缝检测需求的过程中,成功设计出算法并通过评测。当时的高端制造检测领域主要依赖人工,检测金属焊缝漏点,全靠人工判断,效率低,精度也难以保证。这次经历,让杨涛萌生出一个大胆的想法:利用擅长的数据挖掘等技术,为工业企业提供智能无损检测服务。 于是,杨涛带领团队创立了西安数合。2022年,秦创原发展股份有限公司以“服务换股权”成为数合科技的“合伙人”,通过企业出让部分股权,换取了涵盖税务法务、融资对接、宣传推广、市场对接在内的定制化科创服务。并帮助他们入驻秦创原科创大厦,享受到了办公场地的补贴。自和秦创原“携手”之后,数合科技进入快速发展期,2024年,企业产值达到了2300万元;预计2025年,产值将突破5000万元,实现连年翻倍增长。 此次运-20样机“回家”,体现了了西工大对航空自主之路中的巨大贡献,而与这架钢铁雄鹰同样值得关注的,是西工大构建的成果转化生态系统及其背后的“西工大”模式,其意义不仅在于培养大国重器设计师,更在于打破体制,用“转一批、扶一程、帮一把”的朴素逻辑,为陕西科技成果转化提供了可复制的样本。在秦创原的土壤上,这种从“书架”到“货架”的贯通模式,正在成为培育新质生产力的源头活水。